Verbalmente, una película frenética, qué difícil resulta el español de Méjico a pie de calle para un español que habla español de España. En su salsa, como Dios lo trae al mundo, a la proliferación de esa jerga de barrio rimbombante se une la atronadora capacidad del mejicano para condensar palabras en fracciones temporales mínimas. Es imposible, pero habría que contextualizarlo para no perderse una palabra, es decir, vivirlo, solo en ese caso el espectador, siempre atento a lo figurativo (bandas, barrios periféricos, desigualdad, contrabando, la propia estética racial) podría entender plenamente la película, y me refiero a entender como sentir, poniéndose en la piel de cada uno de sus protagonistas.

Historias a la tigre

UNA PLAYA CALUROSA

Una vez estaba en una playa con mis amigas y todo estaba bien: el agua, la arena y también… el calor.

Cuando ocurre algo increíble, un hombre vendiendo algunos polos flash. Hacía mucho calor y estábamos con sed, entonces sugerí que comprásemos esos polos tipo flash.

Tomamos al menos 20 flash, creyendo que podríamos pagarlos.

Pero después, va y no te lo vas a creer, en el momento de hacer el pago, el vendedor nos dice:

-Su cuenta es de 200,00 reales.

Nosotras nos quedamos con la boca abierta, sin saber qué decir. ¡Cuestan 200 reales!

Como ya los habíamos tomado, solo restaba pedir un descuento.

Pero la historia no para por ahí, una de mis amigas no tenía con la tarjeta de crédito para hacer el pago.

Finalmente, después de regatear pidiendo un descuento y creyendo que el vendedor iba a enfurecerse con nosotras, nos dice descaradamente que estaba haciendo una estafa para turistas desinformados. El valor era solo de 10 reales.

La conclusión: ¡Siempre preguntad el valor de las cosas antes de comprarlas!

Cássia Costa Barbosa

HISTORIA DEL FÚTBOL EN MI ESCUELA

Una vez estaba en la escuela en la época de la Copa de Fútbol en Brasil. Entonces ocurre algo increíble, el exjugador Pelé apareció en nuestra clase para asistir el juego con nosotros.

Pero después, va y no te lo vas a creer… el hombre no era Pelé, era un sosia. Cuando quiero darme cuenta, ya es demasiado tarde, entonces continuamos asistiendo el partido con el sosia de Pelé.

Pero la historia no para por ahí, cuando el juego terminó, el sosia de Pelé nos invitó para conocer el estadio de fútbol. Finalmente, fuimos a conocer el estadio.

La conclusión, no conocemos a Pelé de verdad, ¡pero conocemos el estadio de fútbol del Pelé verdadero!

Stephanie Fratin Taveira

LA CAPERUCITA ROJA

Una vez estaba en mi calle, entonces yo vi una cabra en un coche. ¡Hasta aquí todo estaba bien!

Entonces ocurre algo increíble, la cabra empezó a cantar la música de Caperucita Roja. A partir de entonces empezó a tocar el banjo, pero después no te lo vas a creer, empezó a cambiar sus cuernos en formas diferente: de abridores, llaveros, antena de televisión…

Cuando quiero darme cuenta, ya es demasiado tarde, entonces vi a la propia Caperucita Roja preguntando dónde vivía su abuelita, pero la historia no para por ahí, tiene mucha TNT, locuras y mucho más…Finalmente, se marcharon.

La conclusión: no uses drogas.

Ariel Alves Amaral

EL AUTOBÚS TIENDA

Una vez estaba en el autobús

Entonces ocurre algo increíble… un hombre subió al autobús, lleno de gente, y comenzó a cantar.

Pero después, va y no te lo vas a creer… el hombre tenía una maleta grande que arrastraba por todo el autobús

Cuando quiero darme cuenta, ya es demasiado tarde, entonces… el hombre abre la maleta y empieza a sacar artículos para la cocina

Pero la historia no para por ahí … el hombre sacó una zanahoria de la maleta

Finalmente … comenzó a pelar la zanahoria

La conclusión … ¡El hombre vendía productos de cocina en un autobús municipal!

Producido por alumnos de NIVEL A1.2

Profesor: Luis María Maestro García

El perfecto maridaje

Dos combinaciónes que me parecen ser muy ricas son vino con pizza y vino con carne. Pero me gustaría hablar hoy de la pizza y una sugerencia basada en la historia de su creación.

Algunas personas creen que la pizza ha sido creada en Egipto. Durante la fiesta de cumpleaños de los faraones, preparaban panes cubiertos con algunas hierbas. También creen que fueron los primeros a mezclar harina con agua (pan sirio).

En realidad, la pizza ha sido creada en Italia. En 1600 aparecieron las primeras pizzas, eran masas con salsa de tomate en diferentes formas. Pero en 1889 Raffaele Espósito, un panadero que vivía en Nápoles creó la primera pizza, la que hoy llamamos de pizza. Lo habían llamado para preparar una comida para el Rey y la Reina, Humberto I y Margarida. En su honor preparó una pizza y la llamó Margherita. Usó los colores de Italia, la muzzarella (el blanco), la salsa de tomate (el rojo) y la albahaca (el verde) y fue un éxito.

Como la pizza ha sido creada en Itália, les recomendaría experimentarla con los vinos que bebían antiguamente en Italia. Elegiría el Chianti que es muy recomendado.

El Chianti es un vino producido en Italia en la región de Toscana con las uvas Sangiovese en su mayoría. El Chianti es una bellísima opción para una pizza Margherita.

Jairo Navarro, alumno de Silvia Cevasco

Una obra maestra

Vivo en una plaza de estudio, moderna, diseñada a escuadra y cartabón y curvas de compás. Salida de una mente ordenada y brillante para que todo encaje a la perfección. Una plaza donde nada queda al azar porque todo se creó para ser bello. Tiene foto de postal.

Una plaza sin mucha historia ni grandes efemérides, con años ya, pero nueva aún. De edificios pequeños pero esbeltos, de tonos claros y paredes de piedras rosáceas limpias y lisas, con columnas de luz tenue desperdigadas con criterio y soportales generosos donde resguardarnos de lo inclemente.

Una plaza con una fuente encubierta bajo un suelo enrejado, donde el agua surge al ras de la nada, a chorros intercalados de solfeo, y su rastro no son charcos, sino susurros a borbotones.

Una plaza abierta, a la vista de un parque contiguo de naturaleza exótica importada y caminitos de cuento para niños y ancianos. Senderos que conducen a una cascada y a un lago inventados, un oasis de ensueño donde los patos parecen asombrados por su precioso estilo japonés y los panes que flotan.

Vivo en una plaza donde confluyen historias y calles. Nos traen gentes de otros barrios, gentes sedientas y cansadas, agradecidas de encontrarse con una aglomeración de sillas y mesas. Abrevaderos urbanos, que no afean por lo bien dispuestas y dan vida y conversación. Un rumor que asciende conforme el día decae y el vino se alza, que a los vecinos nos acompaña colándose por las ventanas entreabiertas.

Una plaza donde abundan personas que construyen con verdades y mentiras sus personajes que, en su mayoría, estoy seguro, imaginó desde el principio el arquitecto. Quizás ni tan perfectos ni tan bellos como el entorno que él podía controlar. Papeles secundarios vitales que le prestan a su creación las emociones que necesita para perdurar y hacerse patente en el mapa mental del pueblo y de su ciudad.

Una plaza donde cada día acude un hombre empeñado en ponerlo todo del revés. Un hombre no imaginado por nadie, que camina sentado y hacia atrás, en un afán alentador por llevar la contraria a las trampas de la salud.

De su avanzada edad sé por sus arrugas, de su debilidad por la vieja silla de ruedas y de su fortaleza por la constancia de sus pasos, aunque poco más que cortos empujoncitos para seguir adelante rodando hacia atrás. Recorre la plaza de lado a lado, cada día con el mismo ritual. Cinco vueltas de tiralíneas, interminables para el resto, que se hacen muy cortas para él, regodeándose en el disfrute de su propia lentitud.

Un hombre que parece conocer cada baldosa, cada banco, cada farola, porque nada le estorba ni necesita mirar hacia dónde va. No hay tropiezo posible. No pide nada, nada da, ni el saludo, aunque aprieta el paso si alguien le dedica una sonrisa, sin necesidad de hablar.

Vivo en una plaza donde el decorado predispone a la felicidad, en la que mi personaje principal, lastimado por lo años, regresa cada día a ella orgulloso, como si fuera una obra maestra dibujada en su mesa de juventud que quisiera recordar.

Una persona más que cualquiera

El otro día Claudemir me dijo que se iba a hacer una biblioteca en casa, le había pedido a su hija que le diera unos consejos de iluminación, etc, pero que dentro del conjunto de la reforma era innegociable.

-¿Lees mucho Claudemir?

-Leo todos los días.

-¿Todos los días?

-Todos. Leo, sí. Bastante menos de lo que me gustaría. Pero leo.

Claudemir puede ser una persona cualquiera pero no lo es, Claudemir es más que una persona cualquiera, es un maestro de obras que trabaja con gente en los canteros hasta las 11 de la noche, y que llega a casa, 30 kilómetros después, y en metro, un poco antes de que cierre y se apague la luz.

Extraordinario

Auggie Pullman (Jacob Tremblay) es un niño que nació con una deformación facial, que le hizo someterse a 27 cirugías plásticas. A la edad de 10 años, asistirá por primera vez a una escuela regular, como cualquier otro niño. Allí, necesitas lidiar con la sensación constante de ser siempre observado y evaluado por todos los que te rodean.

Crítica

Esta película es una obra muy bonita, ya que es tanto una obra literaria como también una película. A mí me gusta mucho esta película, porque cuenta la historia de un chico que nació con una deformidad facial y para mí fue algo muy importante en un momento de mi vida que era muy insegura con mi cuerpo y rostro. Esta película me enseñó a amarme.

Cássia C. Alumna de A1 del profesor Luisma Maestro

Brasil, un mundo de sabores

¡Brasil es el país del mestizaje! El mestizaje de diferentes culturas está en todo, desde el idioma hasta la religión.

El portugués de Portugal incorporó muchas palabras indígenas, africanas, italianas, entre otras, hasta llegar a nuestro portugués, el portugués brasileño.

La comida brasileña tiene un poco de todo. La feijoada creada por los africanos, que transformaron las sobras en arte y sabor, es la más conocida. Sin embargo, la cocina brasileña tiene muchos otros ejemplos.

El sur es una ruta directa a Europa, pero como brasileños que somos, la comida es mejor aquí. Afinal, sólo peleamos con nuestros vecinos sobre quién hace la mejor barbacoa, ¡Tchê!

El sureste ha adoptado el mundo y aquí es posible encontrar de todo. Vale recordar que la pasta es nostra, Mamma mia!

¡En el Medio Oeste, todo cuidado es poco, porque hasta la piraña se convierte en caldo (indígenas y portugueses)!

En el norte tenemos pato en tucupi, tacacá y maniçoba. ¡Aquí el consejo es no tener prisa, porque el apurado come ácido (ácido cianhídrico)!

En el noreste tenemos el Acarajé (africana), la moqueca (indígena, portuguesa y africana), el bolo de rolo (portuguesa) y el baião de dois.

Los portugueses pueden haber traído el arroz y los frijoles para aquí, pero fue el regalo divino de supervivencia de los cearenses que los hizo crear el baião de dois.

Cuando la sequía ya lastimaba el alma y nada podía estropearse ni desperdiciarse, la fe permaneció inquebrantable y la multiplicación de los panes vino a salvar! Esta vez fue de los sobrantes de arroz y de frijoles, carne asada por el sol y el cuajo, que nació el plato completo, ¡el que logra levantar el cuerpo maltratado del hombre de fe!

Sandra Aderaldo, alumna de C11 (Profesora Patricia Lafuente)

El puré de mandioca, aclamado en las mesas parisinas de los chefs con estrellas

¡Vaya! ¡Brasil lleva su cocina al mundo!

Pero, ¿podemos pensarlo así? ¿Está Brasil conquistando su lugar en la cocina mundial?

Déjame ver… Analiza esto conmigo, por favor.

La cocina brasileña es resultado de una mezcla de ingredientes europeos, indios y africanos.

De ahí mi pregunta: ¿Podemos decir que Brasil está conquistando el mundo? No lo sé. Veamos.

Muchas de las técnicas de preparación y de los ingredientes son de origen indígena, habiendo sufrido adaptaciones por parte de los esclavos y de los portugueses, que adaptaron sus platos típicos sustituyendo los ingredientes que faltaban en algunos lugares del país. La feijoada, el plato típico del país, es un ejemplo de ellos. Se adaptó con el tiempo y con el mestizaje del país.

Los esclavos traídos a Brasil a finales del siglo XVI añadieron a la cocina nacional elementos como el aceite de dende y el cuscús.

Las oleadas de inmigrantes que recibió el país entre los siglos XIX y XX, procedentes en gran número de Europa, aportaron algunas novedades al menú nacional y potenciaron el consumo de diversos ingredientes.

La dieta indígena se basaba en la mandioca, la fruta, el pescado, la caza, el maíz y las patatas. De la comida africana, vinieron el arroz, los frijoles, el cordero, el vacuno, el aceite de dende y otras salsas. De la dieta europea y otros pueblos como los japoneses, sirios etc…, la carne salada, el cerdo, la harina de trigo, la pasta, la polenta, el queso, el vino y la cerveza entre otros.

Muchos inmigrantes se limitaron a un lugar determinado de Brasil, creando así la cocina regional. Como ejemplo: NORTE – La cocina es fuertemente influenciada por los indígenas, con el picadinho de caimán o el pirarucú. NORDESTE – La cocina es influenciada por sus condiciones geográficas y económicas a lo largo de la historia por los portugueses, indios y africanos, con muchas verduras, tapioca, vatapá, moqueca, carne de vacuno y de cabra, pescado y marisco. MEDIO OESTE – Tiene influencias de la cocina africana, portuguesa, italiana, paraguaya y siria, como el pintado, el pacú, la farofa de plátano maduro, el quimbombó, el guaraná y la tarta de queso. También el pequi, que es un tipo de salsa muy popular que se come con arroz o pollo. SURESTE – La cocina va de la francesa a la china, principalmente en São Paulo. Por ejemplo, filete con patatas fritas, filete a caballo, pirão, pan de queso, etc. SUR – Tiene la tradicional barbacoa sazonada con sal gruesa y quesos. Tiene una fuerte influencia alemana, uruguaya, argentina y portuguesa.

Así se creó Brasil. No es un país de un solo pueblo, es un país que a lo largo de los años recibió inmigrantes de todo el mundo y juntos hicimos Brasil.

Es uno de los pocos países donde podemos ver sentados en una misma mesa, almorzando, a africanos, árabes, judíos, rusos, ucranianos, estadounidenses, españoles y italianos.

Así, respondiendo a la pregunta inicial: Sí, Brasil está conquistando el mundo con su cocina reinventada y mezclada.

Vanessa Vivanco, alumna de C11 (Profesora Patricia Lafuente)

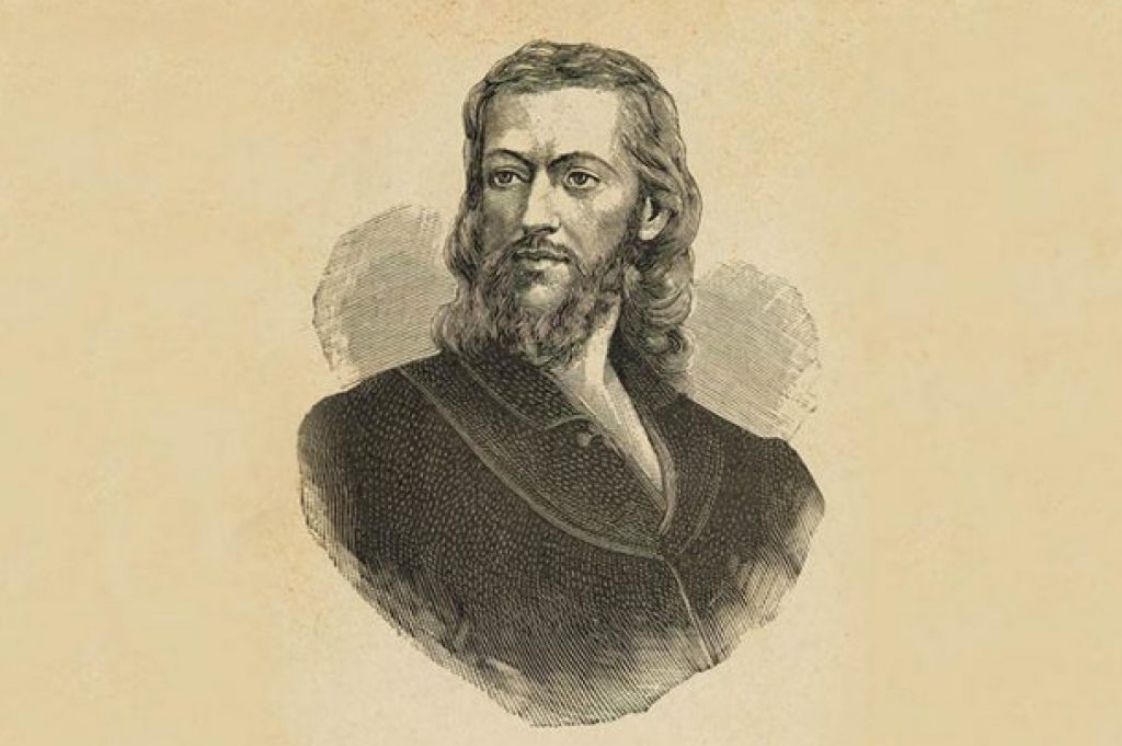

Tirandentes, hoy es fiesta

-Hoy es fiesta Juantxo, Tiradentes.

-Tiradentes el independentista.

-Bueno, no conozco mucho su historia, al parecer me parece más un chivo expiatorio. La rebelión minera se dio principalmente por una cuestión de impuestos (como la americana) eran un puñado de oligarcas endeudados. Para variar. Se salvaron todos, algunos fueron a Mozambique exiliados. Pero este no tenía historia, había que dar ejemplo, un auto de fe. Quien lo ejecutó fue un negro que se le tiró en la horca para acelerar el proceso, para llevarlo más abajo, vamos.

¿Te gusta lo que estás leyendo? Puedes continuar haciéndolo aquí

El clima, la razón y los monstruos de Goya

Cada vez que se intenta controlar el clima, que es caótico, irreprimible, salen los monstruos, hace 30 años que veo en Pamplona aerogeneradores como la alternativa a otro tipo de recursos energéticos, para llegar a 2022 y todavía depender del gas ruso o argelino, de origen dudoso y lo peor, concentrado, algo no se está contando bien y como ocurre con la medicina y sus laboratorios de experiencias, es de suponer que además de un negocio no haya ni mucho menos ni una pizca de control sobre ese caos que felizmente domina la tierra al margen de la decisión limitada del ser humano. Como mucho, podremos dejar de consumir algunos litros de agua, como hicieron en Ciudad del Cabo en 2017, o eliminar los eucaliptos de California para que no subyuguen el subsuelo superficial y transcurran fuentes internas.

Cuando el hombre piensa en implicar a la razón en menesteres insospechados, Goya nos advirtió que produciría monstruos.